4月になり新年度が始まりました。入学や進学、就職などで新生活がスタートする方にとっては何かと慌ただしい時期ですが、僕は転勤や異動がなかったため、昨年度と同じ職場で引き続き仕事をすることになりました。現在の職場に異動する直前の職場では、「こんなに余裕があっていいのか🤔」と思わず疑ってしまう天国のような職場で、僕としては、このままずっと居続けたいと思っていた程です。なので、現在の職場に異動となった際には、正直ショックでしたね😭 しかし、実際に現在の職場で1年間働いてみると、人間関係は良好で風通しもよく、また、過去の経験を活かせる分野ということもあり、大きなトラブルやストレスなく仕事をすることができました。そのため、今となっては現在の職場に残留となったことに不満はなく、むしろ自分に向いた仕事が続けられるということに感謝すらしています。

また、この時期になると嫌でも思い出すのは1年前の出来事で、原因不明の体調不良が続き、異動直後というのに2日半にわたって仕事を休まざるを得ない状況となりました。年度始めで何かと忙しい職場に大きな迷惑をかけてしまったことは、今でも申し訳ない気持ちでいっぱいです。ちなみに今年はというと、3月末になってもまだまだ寒さが続くなど、気候面ではあまり条件がよくありませんでしたが、今のところ体調に異変はなく、普段どおり出勤して日常生活を送っています。

さて、仕事関係の話題はこれくらいにして、今回の乗り鉄旅についてお話ししたいと思います。昨年は3月末に青春18きっぷを利用し、目黒川沿いの桜🌸を鑑賞するお花見に出かけました。それまでは、都内でゆっくりとお花見を楽しんだことがなかったので、僕にとっては、東京でのお花見デビューとなった訳ですが、当日は小雨🌂がぱらつくあいにくの天候となってしまいました。また、徒歩での移動ということで、各地を巡って桜を鑑賞することもできませんでした。そのため、また次の機会があれば、ゆっくりと時間をかけてお花見がしたいなと思っていたところです。

そんな中、JR東海ツアーズが発売している日帰りの旅行商品を何気なく見ていると、ちょっと気になる商品を見つけました。東海道新幹線での東京往復に、目黒川お花見クルーズがセットになったもので、この時期限定で発売されている商品です。今年は3月末の寒さの影響からか、例年よりも桜の開花が全国的に遅れているようで、目黒川沿いでも4月5日前後に満開を迎えるということでした。偶然にも、ちょうどその頃に休暇を取得しようと思っていたところだったので、今回はこの旅行商品を利用して、昨年に引き続き東京でのお花見を楽しむことにしました。それでは、今回の東京旅行の一部をご覧ください。

- 豊橋駅から東海道新幹線に乗車

- 天王洲ヤマツピアからクルーズ船に乗船

- breadworks TENNOZでプレートランチ

- 新大久保コリアンタウンで食べ歩きを満喫

- 東京駅から東海道新幹線に乗車

- 乗車券類の紹介

豊橋駅から東海道新幹線に乗車

昨年の3月には青春18きっぷを利用して上京しましたが、今回は旅行商品を購入しているため、もちろん新幹線を利用します。目黒川お花見クルーズの出航時間に間に合うように、9時30分くらいには東京駅に到着したかったので、豊橋駅を7時15分に発車する「こだま」700号に乗車しました。最近は上京する際に「ひかり」号を利用することが多いので、この時間帯の「こだま」号に乗車するのは久しぶりです。ちなみに目黒川お花見クルーズには、天王洲アイル駅から徒歩5分くらいの場所にある船着場から乗船するため、普通であれば品川駅で新幹線を下車した方が時間的に早いのですが、ここはやはり乗り鉄ということで、目的地より遠ざかってしまうことを承知の上で、東京駅まで乗車することにしたものです。

今回、久しぶりにJR東海ツアーズの旅行商品を利用しましたが、現在はEXPRESS予約やスマートEXを利用した“EX旅パック”が主流となっています。申込み時点でシートマップから希望の座席を指定(ただし5:30~23:30の間で、乗車日1か月前の午前10時以降に限る。)することができ、また、交通系ICカードやQRチケットを利用することでチケットレス乗車も可能となっていました。JR東海ツアーズは、店舗による旅行相談・販売からインターネットによる旅行商品の販売にシフトしており、従来と比べて旅行商品もかなり進化しているなと感じました。

話しがやや逸れてしまいましたが、僕は申込み時に2人掛けの窓側座席(E席)を希望してシートマップで探したところ、乗車日の1週間前ということで全体的に指定席は埋まりつつあり、結果として、窓側座席は3人掛けのA席しか空いていませんでした。現在の「こだま」号は16両編成中、普通車指定席は7、11及び12号車の3両のみで、さらに7号車はS Work車両となっているため、指定席の座席数には限りがあり、時間帯によっては自由席よりも乗車率が高いことがあるようです。事実、僕が今回乗車した「こだま」700号も、豊橋発車時点で指定席が6割以上埋まっているのに対して、13〜16号車の自由席はホントにガラガラでした。どう見ても自由席の方が余裕そうなので、そちらに変わろうかと思いましたが、座席変更不可の乗車票で乗車しているので、諦めてそのまま指定された座席を利用しました。

東京駅には、予定どおりの時間に到着しました。日本の鉄道全体に言えることですが、特に東海道新幹線の定時性には驚かされます。あれだけの本数の列車が数分おきに発車するだけでもスゴいと思いますが、それらの列車がほぼ定刻で運転されているのですから、これはもう、鉄道会社による企業努力の賜物としか言いようがないことだと思います。

上の写真は東京駅の八重洲口です。ご覧のとおり、今日の東京は、雨は降っていないものの、どんよりとした曇り空です。そしてこの時期にしてはかなり寒く感じます。天気予報を信じて冬用の厚手の上着を着て正解でした。ただ、このままの天気が続くと、昨年に続いて小雨の中でのお花見になるかもしれません。こればっかりは運次第なので仕方ありませんが、せっかくのお花見なのでちょっと残念です。

天王洲ヤマツピアからクルーズ船に乗船

東京駅からは、京浜東北線とりんかい線を使って天王洲アイル駅に向かいます。東京駅から京浜東北線に乗車するのは久しぶりです。初めはスカイブルー帯のE233系1000番台をホームから撮影しようかと思いましたが、周囲の方が写り込むなどしてトラブルになっても嫌なので、止めておきました。

京浜東北線には大井町駅まで乗車しました。平日の朝ですが、すでに通勤時間帯を過ぎているので、車内はそれほど混雑していません。大井町駅ではりんかい線に乗り換えるため、長いエスカレーターを下って地下へと移動します。りんかい線の大井町駅がいかに地下深いところにあるのか、よく分かります。

ちなみに東京駅から天王洲アイル駅までは、きっぷSuicaを利用しています。きっぷ好きでもある僕ですので、東京駅から天王洲アイル駅まで1枚のマルス券で発券できるのあれば、きっぷで乗車するのですが、大井町駅は連絡定期のみ対象の接続駅となっており、また、JR側で発売可能な連絡運輸区域は、山手線の場合、五反田―池袋間となっているため、東京―天王洲アイル間を1枚のマルス券で発券することはできません。りんかい線内では、埼京線との直通列車であるE233系7000番台の姿を見るため、何だかJR線に乗車しているようです。

大井町駅から天王洲アイル駅まではすぐで、天王洲アイル駅からは徒歩で天王洲ヤマツピアに向かいます。しばらく歩くと大きな橋があり、その橋を渡るとクルーズ船の乗り場が見えてきました。

今回乗船するクルーズは、天王洲ヤマツピアからホテル雅叙園付近までを約70分かけて往復し、その間の目黒川沿いの両岸に咲く桜🌸を楽しもうというものです。今日は平日にも関わらず、クルーズ船は満席のようです。東京の桜の名所といえばやはり目黒川ということで、満開を迎えるこの時期にお花見を楽しむ方はやはり多いようです。出航時間が近付くと名前を呼ばれ、申込み順に乗船することになります。僕は早めに呼んでもらえたので、景色を眺めやすい端席を確保できました。ちなみに乗船する船(運河船)は、こんな感じです。

窓もひさしもない船なので、外の風景も眺めるのには最適ですが、もし雨が降るとその影響をまともに受けます。乗客の中には途中で雨が降ってもいいように、乗船前からレインコートを着ている方もいらっしゃいました。(僕は着用どころか、用意すらしていませんでした。)

それでは、乗船中の船内から撮影した写真をいくつか紹介します。曇り空ということで、乗船する船からの撮影では、桜本来のきれいな薄桃色の美しさを捉えることができませんでした。そのため、僕のイメージに近くようフィルターの力を借りて補正しておりますことをご了解願います。

悔やまれるのはやはり天候です。これが青空広がる晴天の下でのお花見クルーズであれば、絵はがきのような美しい写真が撮影できたと思います。とはいえ、満開の桜をクルーズ船から眺められただけでも十分贅沢なことなので、注文を付けるようなことばかり言っていてはいけませんね。

下船後、近くに桜の木を見つけたので、桜の花🌸を間近で撮影してみました。こうして見ると、満開とは言ってもまだところどころにつぼみがあるようなので、もう少しの期間はお花見を楽しむことができるかもしれません。

breadworks TENNOZでプレートランチ

天王洲ヤマツピアでお花見クルーズ船を下船した後、ちょうどお昼時ということでランチタイムにすることにしました。天王洲ヤマツピアからそれほど遠くないところにT.Y.HARBORというカジュアルレストランがあり、WEBページで調べたところランチメニューも充実しているようだったので、今回はここに行ってみようと決めていました。

歩いて数分の場所にあるこちらのお店です。ちゃんとT.Y.HARBORという店名も表記されているので間違いありません。この店舗は、以前に倉庫だったものをリノベーションしたものらしく、当時の面影を残しています。まるで外国の港町に来たかのような佇まいで、これからいただくランチにも期待が高まってきます。とここまではよかったのですが、田舎者の僕には店舗の入店方法がよく分からず、何回も付近をウロウロしてしまいました😓 そして、やっとの挙げ句に入店したのはbreadworks TENNOZという系列のベーカリーカフェでした。

で、結果的にはbreadworks TENNOZでランチをいただくことにしました。こちらはベーカリーということでパンの種類が豊富で、ランチメニューも用意されています。僕はクルーズ船でちょっと身体が冷えてしまったので、温まりそうなスープが付いたパンとサラダのセットをチョイスしました。いつものことながら食レポはなしですが、美味しく健康的なランチをいただくことができたと思っています。

新大久保コリアンタウンで食べ歩きを満喫

今回の東京旅行では、新宿である人に会う機会ができたので、ランチを終えた後は天王洲アイル駅から新宿駅まで移動しました。僕は初めて気が付いたのですが、日中のりんかい線って、思った以上に本数が少ないんですね。時刻表を見てちょっと驚きました。さらに埼京線に直通する列車はその半数で1時間当たり3本です。僕が駅に着いた時には、直前に川越行きが出発してしまっており、10分くらい待ってやっと大崎行きの列車がやってきました。

大崎で湘南新宿ラインに乗り換えて新宿に向かいます。新宿では西口のアルタ前から西武新宿方面に向けて徒歩で移動しましたが、さすがは新宿ですね、平日の日中でも人がやたら多いです。そんな中で約束していた人に会った後、帰りの新幹線まではまだ時間に余裕があるので、まだ行ったことがない新大久保エリアでグルメを楽しむことにしました。

新大久保と言えばコリアンタウン🇰🇷が有名で、周辺には韓国グルメや韓国コスメを扱う店舗が数多く集まっているそうです。僕はコスメには縁がないので、コリアンタウンで楽しむのはもっぱらグルメになりますが、一口にグルメと言っても、定番の韓国料理からスイーツ、カフェなどに至るまで、その種類は様々です。その時の気分や食べたい量に合わせて、メニューの組み合わせを考えてみるのも楽しそうですよね。今回は、そんな新大久保で食べ歩きを楽しみましたので、僕が行ったお店とその商品を紹介したいと思います。ちなみに“食べ歩き”とは、各店舗を巡りながらグルメを楽しむという意味で、歩きながら食べたり飲んだりしている訳ではありませんので、誤解のないようお願いします。

HELLO! DONUTS(ハロー ドーナッツ)

僕が新大久保で一番行ってみたいと思っていたのが、HELLO! DONUTSです。その名のとおり韓国ドーナツ専門店で、見た目の可愛いらしさだけでなく、ふわふわ生地とたっぷりクリームも人気の秘訣となっている有名店です。

向かって左がブラウンチーズ、右がいちごクリームです。いちごクリームのドーナッツには、上にいちごが丸ごと飾り付けられており、さらに練乳入りの容器が突き刺さっています。この練乳ですが、上のいちごにかけるものなのか、それともドーナッツの中に注ぎ込むものか、どちらが正しいのかはよく分かりませんでした。ちなみにドリンクはマンゴージュースです。

黒花堂(フッカダン)

お次はタピオカティーなど多く取り扱っている黒花堂です。たまたまお店の前を通りかかった際に気になって寄ってみました。

見てのとおりツイストポテト🥔です。どうやら作り置きではなく、注文を受けてから調理しているようで、ちょっと待たされましたが、出来たてが提供されました。写真だけでは伝わりにくいと思いますが、かなりの長さです。味付けの種類も選べ、僕はオニオンをチョイスしました。パリパリ食感がクセになりそうです。

ジョンノ屋台村

まだまだ行きます。次はコリアンタウンの食べ歩きグルメを代表すると言っていいハットグです。新大久保周辺でハットグを提供する店舗は多いと思いますが、今回は有名店の一つであるジョンノ屋台村のイケメン通り店でいただくことにしました。

いただいたのは、ポテトソーセージ米ハットグです。その名のとおり、中にはソーセージが入っており、米粉を使用したもっちり食感の生地が特徴的で、ザク切りされたポテトとの相性もいいです。僕はケチャップとマスタードをつけていただいきましたが、メッチャ美味しいです。これは確実に今日イチの一品です。

さて、イケメン通り店ではハットグをいただきましたが、新大久保駅に向かう途中の帰り際になって何か物足りなさを感じ、またまたジョンノ屋台村に立ち寄ってしまいました。新大久保店でいただいたのはトッポギです。

今日は何だか食欲が爆発しています。上の写真にあるトッポギは小ですが、それでもかなりの量です。もう少し甘辛な味付けかと思っていましたが、予想よりもかなりの辛さ🌶です。辛いのはどちらかというと苦手なので(だったら最初からトッポギを注文するなとのツッコミを受けそうですが…)、最後の方は汗をかきながら必死に何とか完食しました。

東京駅から東海道新幹線に乗車

新大久保駅から新宿駅までは山手線に、新宿駅からは中央線に乗り換えて東京駅に着きました。楽しかった東京旅行もここまでです。東京は何度来ても飽きません。また近いうちに行きたいくらいです。そして東京駅では、家族や親戚へのお土産を購入します。最近は色々な東京土産がありますが、我が家での東京土産は昔から「ひよ子」が定番となっています。今回も「ひよ子」を購入して、改札口から入場しました。

乗車するのは「こだま」753号の名古屋行きです。ホーム上では少し時間に余裕があったので、発着する新幹線を撮影してみました。

往路の「こだま」号は普通車を利用しましたが、復路はグリーン車です。別に奮発したという訳ではなく、ただ単にEX旅パックで利用可能な普通車指定席がすでに満席で購入できなかったので、グリーン車を利用することにしたという訳です。東海道新幹線のグリーン車では、ワゴン販売終了後に、車内でスマートフォンから食事や飲み物を注文できるモバイルオーダーサービスが利用可能となりましたが、残念ながら「こだま」号では利用できません。さきほど食べたトッポギの辛さが未だに口の中に残っており、僕の口はアイスクリームを欲していますが、車内では購入できないことから、東京駅のホーム上にある自販機でシンカンセンスゴイカタイアイスを購入しておきました。

列車に乗車後、早速ですがシンカンセンスゴイカタイアイスをいただくことにしました。バニラもよかったのですが、いちご味に惹かれてこっちを選びました。以前の車内販売で購入した際のアイスクリームと比べると格段に軟らかくなっています。あの硬さを求めている方にとっては残念かもしれませんが、すぐにでもアイスクリームを食べたかった今の僕にとってはちょうどいい感じです。いずれにしても、新幹線の車内でいただくアイスクリームは間違いなく格別です。

「こだま」号は各駅停車で、「ひかり」号と比べると所要時間はもちろん長いですが、こうしてグリーン車で寛いでいると、豊橋まではあっという間です。今日はお花見とグルメを楽しむ旅にしようと計画しましたが、旅の目的は十分に果たせたと思います。

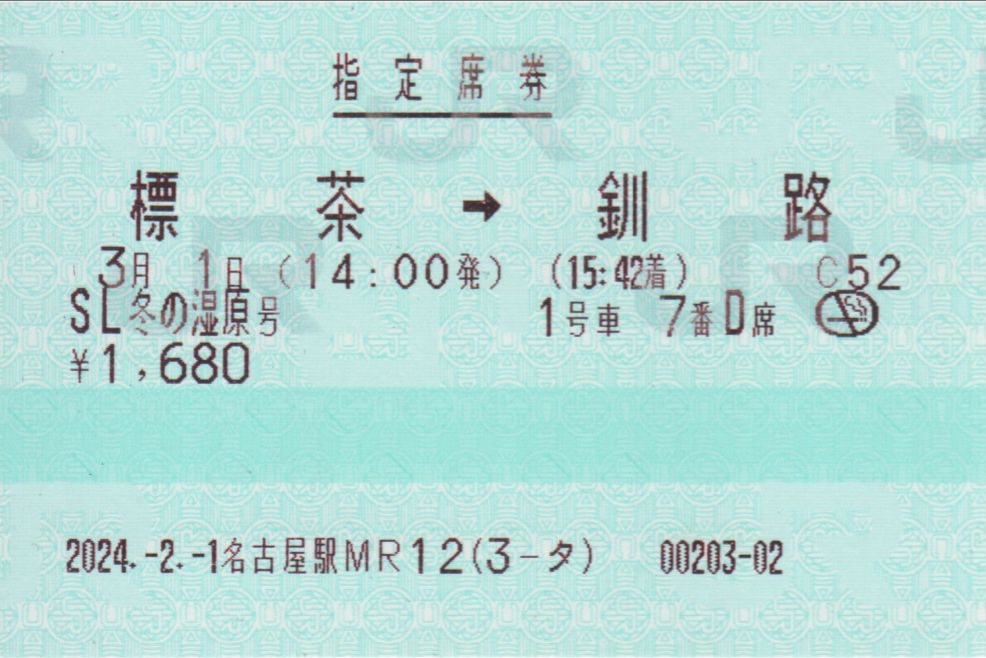

乗車券類の紹介

今回の東京旅行で使用した乗車券類は、下の2枚のみです。

EX旅パックの旅行商品も購入した場合、先に紹介したとおり、交通系ICカードやQRチケットを利用することでチケットレス乗車が可能であり、駅の窓口や指定席券売機であらかじめ乗車票を受け取る必要はありません。僕はきっぷ鉄であり、EX旅パックの利用は初めてだったため、どのように券面に印字されるのかが知りたいと思い、あえて指定席券売機で発券しました。正直言って、指定席券売機での受取は非常に手間がかかります。

また、これまでのJR東海ツアーズの乗車票は、通常の乗車券と同様に、特定都区市内駅を発着する場合の特例が適用された乗車票(例:豊橋駅から東京駅までの営業キロは201km以上であるため、豊橋発の乗車票は東京都区内まで有効)となっていましたが、EX旅パックはEXサービスによる旅行商品であり、この特例が適用されません。僕にとっては、これが地味に痛いです😣

さらに券面をよく見てみると、実際に発券した駅名やマルス端末の番号などは印字されないんですね。また、乗車票にも関わらず、左上に(企)307などと特別企画乗車券のような表記がある点も興味深いです。往復を比べても、往路の普通車指定席と復路のグリーン車指定席とで表記に差がないため、一見しただけでは、普通車用かグリーン車用(火)が区別できません。

さて、今回の東京旅行の紹介は以上のとおりです。いつものようにダラダラした紹介になってしまったことをお許しください。そして新年度も、よろしくお願いします。最後までお目通しいただき、ありがとうございました🙇。